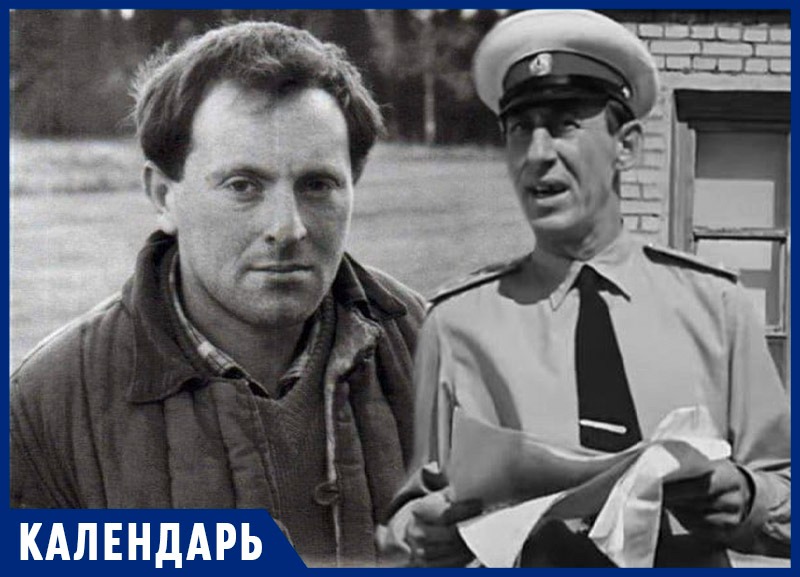

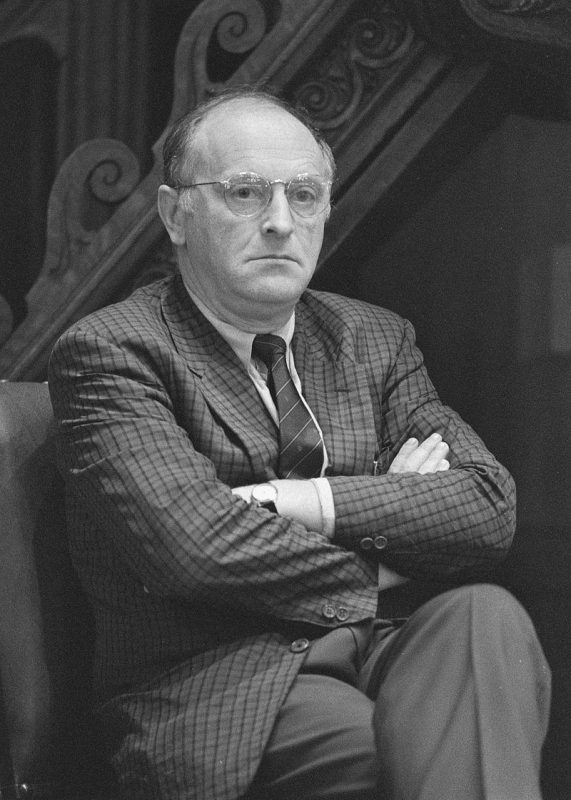

Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале шестидесятых годов 20 века стали поэт Иосиф Бродский и историк Андрей Амальрик.

Также 4 мая Международный день пожарных, День борьбы с буллингом, День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского и Проклов день, а также в этот день в 1844 году в доме Аксаковых прошел торжественный обед в честь примирения западников и славянофилов, а в 1934 году состоялось открытие Московского Дома кино.

Подробнее поговорим о борьбе с тунеядством в СССР и о том, как поэт и будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский стал жертвой ужесточения законодательства в отношении лиц, ведущих «антиобщественный паразитический образ жизни».

4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР на основании ст. 12 Конституции СССР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».

Вскоре в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство» (жизнь на чужой счет, чужим трудом, паразитизм, безделье). Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно-полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд.

В СССР лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура БОРЗ (без определенного рода занятий). Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые «общественные суды» — группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей.

Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале шестидесятых годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амальрик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей, – незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Однако в итоге кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала.

Примечательно, что в Российской империи слово «тунеядец» употреблялось в некоторых законодательных актах, но тунеядство само по себе не считалось нарушением закона. Петровская «Табель о рангах», определяя место в иерархии государственной службы, в некоторой степени давала возможность выдвинуться талантливым людям из низших сословий, «… дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать», — гласила одна из описательных статей закона. В досоветские времена в понятие тунеядства не вкладывалось никакого особого социально значимого контекста. Бездельник жил за счет своих близких, общественной моралью это не одобрялось, но не более того. И только в советские времена жизнь без труда стала восприниматься как паразитирование на всем обществе, а не на отдельных людях.

Борьба с тунеядством в СССР

Вскоре после взятия власти в крупных городах России большевики занялись проведением экономических преобразований, сводившихся к конфискации имеющегося в наличии у зажиточного населения имущества и мобилизации людских ресурсов в целях скорейшего построения социализма.

В своей статье «Как организовать соревнование?» (декабрь 1917 — январь 1918) Ленин говорит о необходимости применения суровых мер по отношению к классово чуждым сознательному пролетариату элементам, которые, по мнению Ленина, нуждались в разных формах перевоспитания: «Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее».

Основные принципы, легшие в основу Конституции РСФСР 1918 года (как и Конституции СССР 1924 года), были изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Лица, жившие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд, были лишены политических прав.

12-я статья Конституции СССР 1936 года также гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»». В 1951 году вышли Постановление Совета министров СССР от 19 июля 1951 года «О мерах по ликвидации нищенства в Москве и Московской области и усилению борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» и неопубликованный Указ Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Осуждали по этому Указу неохотно — из более чем 150 тысяч человек, занимавшихся нищенством в РСФСР, в 1952—1954 годы осудили менее 1 % (1 339 человек). В 1955 году в РСФСР органы МВД задержали 92 тысячи бродяг, в 1956 году только нищих зарегистрировали 89 254 человек.

4 мая 1961 года на основании ст. 12 Конституции Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». К середине 1964 года по этому указу было сослано 37 тысяч человек. При этом, в частности, тунеядцами признавались и ссылались инженер-технолог, который прекратил работу, оборудовал кролиководческую ферму и стал жить за счет приносимых ею доходов; пожарный, который занимался своим земельным участком и торговал на рынке овощами и фруктами. Иногда суды принимали решения о выселении нетрудоспособных.

В 1982 году с вступлением Юрия Андропова на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, борьба с тунеядцами усилилась. Милиция периодически устраивала рейды по магазинам и кинотеатрам в рабочее время. Всех застигнутых там граждан трудоспособного возраста проверяли и сообщали на место работы о прогуле. Лицам со статусом «БОРЗ» грозили исправительные работы на срок до четырех лет, в редких случаях даже тюремное заключение.

В каждом конкретном случае тунеядства суды были обязаны «тщательно проверять, какова продолжительность неучастия в общественно полезном труде лица в отдельные периоды года и чем она была обусловлена». По обвинению в тунеядстве часто преследовали диссидентов. Их нередко увольняли с работы (или нигде не брали на работу после отбытия заключения), после чего они были вынуждены срочно устраиваться на неквалифицированную работу (даже если у них были средства к существованию — сбережения, помощь родственников), чтобы их не обвинили в тунеядстве. При этом даже на неквалифицированную работу их брали неохотно.

Преследование «тунеядца» Иосифа Бродского

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», подписанная Я. Лернером и двумя штатными сотрудниками газеты: Медведевым и Иониным. Авторы статьи клеймили Бродского за «паразитический образ жизни», «формализм» и «упадочничество».

Между тем, к моменту публикации статьи Бродский начал зарабатывать литературным трудом: в журнале «Костер» была напечатана «Баллада о маленьком буксире», осенью 1962 года и в 1963 году в издательстве «Художественная литература» вышли несколько его переводов кубинских поэтов и поэтов Югославии, и Бродский успел подписать договоры с тем же издательством на новые переводы, однако стараниями Я. Лернера новые заказы на переводы Бродского оказались аннулированы.

В конце декабря 1963 года друзья Бродского с его согласия устроили его на обследование в Московскую психиатрическую больницу им. Кащенко, надеясь, что диагноз психического расстройства спасет поэта от уголовного преследования. Однако Бродский провел в психиатрической больнице лишь несколько дней (до 2 января 1964 года): он испугался, что пребывание там сведет его с ума, и попросил друзей вызволить его оттуда.

Правление ленинградского Союза писателей согласилось предать Бродского общественному суду, а также вынесло решение «просить прокурора возбудить против Бродского и его «друзей» уголовное дело». 8 января 1964 года «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать «тунеядца Бродского». 13 февраля 1964 года Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. 14 февраля у него случился в камере сердечный приступ. С этого времени Бродский постоянно страдал стенокардией (что вместе с тем не мешало ему оставаться заядлым курильщиком).

На втором заседании суда Бродский был приговорен к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. Анна Ахматова, узнав о суде и приговоре, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял».