Успех свечи Яблочкова превзошел все ожидания. Мировая печать, особенно французская, английская, немецкая, пестрела заголовками: «Вы должны видеть свечу Яблочкова»; «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике»; «Свет приходит к нам с Севера — из России»; «Северный свет, русский свет, — чудо нашего времени»; «Россия — родина электричества» и т. д.

Также сегодня Международный день спички, День рождения компакт-диска, День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы, День считания ворон, День создания добровольных народных дружин, День старых вещей и День чтения, а также в этот день в 2001 году произошло затопление орбитальной станции «Мир» в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи.

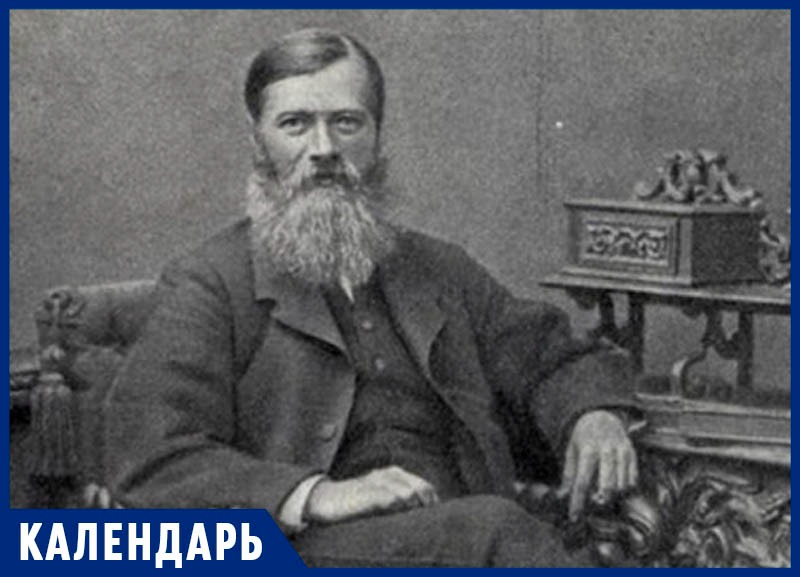

Подробнее поговорим о Павле Яблочкове (1847 – 1894) — одном из основателей электротехники, создателе дуговой лампы (вошедшей в историю под названием «свеча Яблочкова») и первого в мире электрического трансформатора переменного тока. Благодаря изобретениям ученого в XIX веке Россию называли родиной электричества.

Детство и юность

Русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель Павел Николаевич Яблочков родился 2 (14) сентября 1847 года в деревне Яблочково (Жадовка) Сердобского уезда Саратовской губернии в семье обедневшего мелкопоместного дворянина, происходившего из старинного русского рода. Семья Яблочковых была культурной и образованной.

С детства Павел любил конструировать. Он придумал угломерный прибор для землемерных работ, которым крестьяне Петропавловки, Байки, Согласова и других окрестных сел пользовались при земельных переделах; устройство для отсчета пути, пройденного телегой — прообраз современных одометров.

В августе 1866 года Яблочков окончил Николаевское училище по первому разряду, получив чин инженер-подпоручика. Его назначили младшим офицером в 5-й саперный батальон, расквартированный в Киевской крепости. Родители мечтали видеть его офицером, самого же Павла Николаевича военная карьера не привлекала, и даже тяготила. Прослужив в батальоне немногим более года, он, сославшись на болезнь, к большому огорчению родителей, уволился с военной службы, получив при этом чин поручика.

Первые успехи в электротехнике

Яблочков являлся членом кружка электриков-изобретателей и любителей электротехники при Политехническом музее. Здесь он узнал об опытах А. Н. Лодыгина по освещению улиц и помещений электрическими лампами накаливания, после чего решил заняться усовершенствованием существовавших тогда дуговых ламп. Свою изобретательскую деятельность он начал с попытки усовершенствовать наиболее распространенный в то время регулятор Фуко. Регулятор был очень сложный, действовал с помощью трех пружин и требовал к себе непрерывного внимания.

Весной 1874 года Павлу Николаевичу представилась возможность практически применить электрическую дугу для освещения. Из Москвы в Крым должен был следовать правительственный поезд. Администрация Московско-Курской дороги в целях безопасности движения задумала осветить этому поезду железнодорожный путь ночью и обратилась к Яблочкову как инженеру, интересующемуся электрическим освещением. Он охотно дал согласие.

Впервые в истории железнодорожного транспорта на паровозе установили прожектор с дуговой лампой — регулятором Фуко. Яблочков, стоя на передней площадке паровоза, менял угли, подкручивал регулятор; а когда меняли паровоз, Павел Николаевич перетаскивал свой прожектор и провода с одного локомотива на другой и укреплял их. Это продолжалось весь путь, и хотя опыт удался, он еще раз убедил Яблочкова, что широкого применения такой способ электрического освещения получить никак не может, и нужно упрощать регулятор.

Уйдя в 1874 году со службы на телеграфе, Яблочков открыл в Москве мастерскую физических приборов. Совместно с опытным электротехником Н. Г. Глуховым Яблочков занимался в мастерской усовершенствованием аккумуляторов и динамо-машины, проводил опыты по освещению большой площади огромным прожектором. В мастерской Яблочкову удалось создать электромагнит оригинальной конструкции. Он применил обмотку из медной ленты, поставив ее на ребро по отношению к сердечнику. Это было его первое изобретение, здесь же Павел Николаевич вел работы по усовершенствованию дуговых ламп.

Наряду с опытами по усовершенствованию электромагнитов и дуговых ламп Яблочков и Глухов большое значение придавали электролизу растворов поваренной соли. Сам по себе незначительный факт сыграл большую роль в дальнейшей изобретательской судьбе П. Н. Яблочкова.

В 1875 году во время одного из многочисленных опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно, коснулись друг друга. Тотчас между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Именно в эти минуты у Павла Николаевича возникла идея более совершенного устройства дуговой лампы (без регулятора межэлектродного расстояния) — будущей «свечи Яблочкова».

Мировое признание

В октябре 1875 года, отправив жену с детьми в Саратовскую губернию, к родителям, Яблочков уезжает за границу и осенью 1875 года оказывается в Париже. Здесь он заинтересовался мастерскими физических приборов академика Л. Бреге, с аппаратами которого Павел Николаевич был знаком еще по работе в бытность начальником телеграфа в Москве. Бреге принял русского инженера весьма любезно и предложил ему место в его фирме.

Париж стал тем городом, где Яблочков быстро достиг выдающегося успеха. Его не покидала мысль о создании дуговой лампы без регулятора. К началу весны 1876 года Яблочков завершил разработку конструкции электрической свечи и 23 марта получил на нее французский патент за № 112024, содержащий краткое описание свечи в ее первоначальных формах и изображение этих форм. Этот день стал исторической датой, поворотным пунктом в истории развития электро- и светотехники, звездным часом Яблочкова.

Свеча Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа А. Н. Лодыгина, не имела ни механизмов, ни пружин. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Яблочкову пришлось очень много поработать над выбором подходящего изолирующего вещества и над методами получения подходящих углей. Позднее он пытался менять окраску электрического света, прибавляя в испаряющуюся перегородку между углями различные металлические соли.

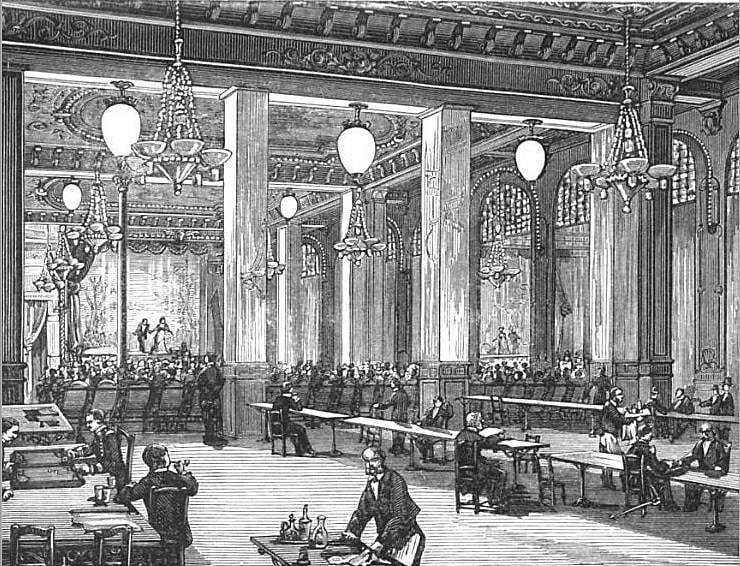

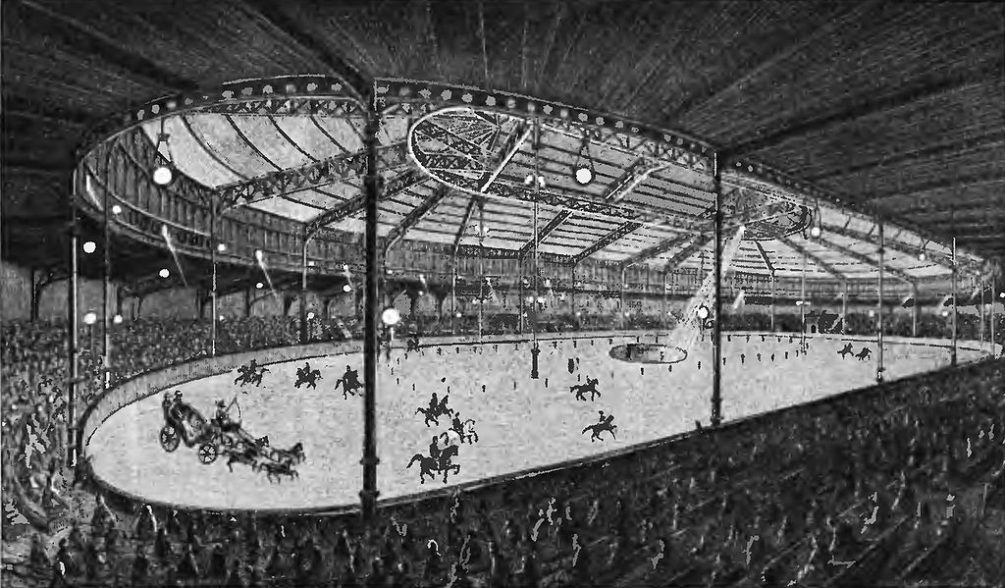

15 апреля 1876 года в Лондоне открылась выставка физических приборов. Свою продукцию на ней показывала и французская фирма Бреге. Своим представителем на выставку Бреге направил Яблочкова, который участвовал на выставке и самостоятельно, экспонировав на ней свою свечу. В один из весенних дней изобретатель провел публичную демонстрацию своего детища. На невысоких металлических постаментах Яблочков поставил четыре своих свечи, обернутых в асбест и установленных на большом расстоянии друг от друга. К светильникам подвел по проводам ток от динамо-машины, находившейся в соседнем помещении. Поворотом рукоятки ток был включен в сеть, и тотчас обширное помещение залил очень яркий, чуть голубоватый электрический свет. Многочисленная публика пришла в восторг. Так Лондон стал местом первого публичного показа нового источника света.

Успех свечи Яблочкова превзошел все ожидания. Мировая печать, особенно французская, английская, немецкая, пестрела заголовками: «Вы должны видеть свечу Яблочкова»; «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике»; «Свет приходит к нам с Севера — из России»; «Северный свет, русский свет, — чудо нашего времени»; «Россия — родина электричества» и т. д.

Компании по коммерческой эксплуатации «свечи Яблочкова» были основаны во многих странах мира. Свечи Яблочкова появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве, так, к примеру, предприятие Бреге ежедневно выпускало свыше 8 тысяч свечей. В феврале 1877 года электрическим светом были освещены фешенебельные магазины Лувра. Примеру Парижа последовал Лондон. В России первая проба электрического освещения по системе Яблочкова была проведена 11 октября 1878 года. В этот день были освещены казармы Кронштадтского учебного экипажа и площадь у дома, занимаемого командиром Кронштадтского морского порта.

Ни одно из изобретений в области электротехники не получало столь быстрого и широкого распространения, как свечи Яблочкова. Это был подлинный триумф русского инженера.